Histoire et

Généalogie de la

famille

THUET de

Hammerstatt

Avertissement

Hormis le blason en couleurs, ne

sont issues du livre d'Alphonse THUET que les photos ou images en noir et

blanc. Les autres photos couleur, ou actes ont été ajoutés par les traducteurs.

Remarque concernant la

traduction

Nous avons privilégié une

traduction un peu littérale pour essayer de mieux respecter le style de

l'auteur.

Traduit de l’allemand par Christiane et

Jean-Paul THUET

Avril

2004

|

|

|

|

HISTOIRE ET GENEALOGIE

|

|

|

|

|

|

|

|

|

De la famille THUET

|

|

|

|

de HAMMERSTATT |

|

|

|

|

|

|

Avec prise en considération particulière |

|

des membres

ecclésiastiques |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Par ALPHONS THUET

|

|

Curé à Bettendorf ( Haut-Rhin) |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1912 --- Bethsaida :

Imprimerie, Carspach (Haut-Rhin) |

AVANT PROPOS

Le 19 juin 1903 mourut au presbytère de l’auteur

à Bettendorf, la vieille tante Maria Rosa THUET. Avec elle disparut dans la tombe

le dernier rameau d’une famille nombreuse très chrétienne d’Ottmarsheim, la famille de mon grand-père. Alors qu’elle atteignit le grand âge de

84 ans, et qu’elle passa les treize dernières années de sa vie à mes côtés, je

recueillis, souvent de vive voix, d’intéressantes particularités de la vie de

ses parents, de ses grands-parents et d’autres membres de la famille. Ainsi je

me suis dit : ce serait dommage, que tous ces souvenirs relatifs à nos aïeux se

perdent, et ne soient pas connus des plus jeunes générations de la famille. Je

me suis donc mis au travail, et pendant mes moments de loisir, je cherchai à

rassembler ce que j’avais appris, et ce que je pouvais encore apprendre, non

seulement de la famille en général, mais aussi, et tout particulièrement sur

les prêtres et autres religieux, qui se sont révélés si nombreux. Le présent

livre est constitué de tout cela.

Au

début il n’était pas prévu qu’il serait aussi volumineux, mais avec

l’accroissement de la matière à utiliser, comme les lignes de l’écrivain, les

feuilles de l’imprimeur augmentèrent également. Ce livre est sans prétention

scientifique, ni culturelle, ainsi donc il n’est, bien sûr, pas pour le grand

public, mais seulement pour le cercle restreint de la famille et de ses amis.

L’objectif principal qui s’en suit, est de faire part, aux générations

présentes et futures, de l’origine et du passé de la famille, pour leur savoir

et leur identité , conformément à la belle expression des Saintes Ecritures « Quorum

intuentes exitum conversationis, imitamini fidem (~Poursuivez votre évolution selon votre

foi) ».

Je ne

dois pas oublier d’exprimer mes sincères remerciements aux personnes qui m’ont

aimablement aidé dans mon travail, et qui se trouvent généralement mentionnées

dans le livre : pourtant une mention particulière est due ici à Monseigneur le

docteur Léo FRIESS, professeur au collège épiscopal de Zillisheim, qui n’a pas ménagé sa

peine pour (parcourir) vérifier l’ensemble du travail. A monsieur le curé

WITZIG du canton de Hirsingue, pour ses

conseils et actions à mes côtés. Pour retrouver les plus vieux documents,

monsieur le chanoine INGOLD (Colmar), comme monsieur WANGER, professeur principal à Heiligkreuz (Sainte Croix en Plaine), et les

deux internes du séminaire, messieurs ALPHONS

HAEN et EMILE HIGELIN, qui m’ont rendu de précieux

services. Que DIEU leur en soit reconnaissant !

Bettendorf, le jour de la

fête de saint ALPHONSUS, 2 août 1912

L’auteur

NDLR :de nos

jours la Saint Alphonse se situe le 1er août..

ORIGINE

DE LA FAMILLE THUET

ET

SON IMMIGRATION EN ALSACE

Hammerstatt.

En Alsace, quand le randonneur

prend la route qui longe le fleuve du Rhin, face aux sommets imposants des

Vosges du Sud, entre Rumersheim et Blodelsheim, à mi-chemin environ des deux

localités, il rencontre une simple croix, placée à l’ouest de la route, et orientée

vers l’est. Cette croix fut offerte par la famille THUET en souvenir d’une

métairie qui se trouvait jadis à cet endroit, à l’est de la route, et qui

portait le nom de HAMMERSTATTER HOF.

A cet emplacement

habitaient les ancêtres de la famille THUET. La ferme elle-même était un reste

du village de HAMMERSTATT, disparu dans le passé.

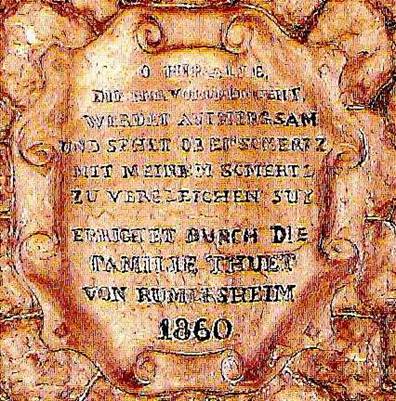

Inscription

sur le socle de la statue.

O HIR ALLE,

DIE HIR VORUBER

GEHT,

WERDET AUF MERGSAM

UND SEHET OB

EIN SCHMERTZ

MIT MEINEM SCHMERTZ

ZU VERGLEICHEN

SAY

ERRIGETET

DURCH DIE

FAMILIE THUET

VON RUMERSHEIM

1860

Déjà en l’an 730, Hammerstatt était

signalé dans l’histoire de l’Alsace : il est notamment relaté qu’à partir de ce

moment là, les propriétés de l’abbaye de Murbach en possédaient certains biens. En l’an 1441, les documents

mentionnent Hammerstatt comme un rectorat, une paroisse avec vicaire, qui

appartenait en ce temps là à la Landkapitel (direction régionale) bâloise du

Rhin, et se trouvait sous l’autorité de l’évêché. Mais trois années plus tard,

en 1444, l’endroit a dû être

détruit par les ARMAGNACS. Néanmoins d’après

d’autres documents, il devrait sa fin à des inondations du Rhin. Plus

vraisemblable peut être l’avis, qui attribue la disparition entière de la

localité, aux troubles sanglants de la Guerre de Trente Ans. L’église

paroissiale de Hammerstatt fut consacrée au saint évêque ELIGIUS (St Eloi). A l’emplacement du

village disparu, resta une ferme avec des biens importants, et une chapelle. En

l’an 1762, cette chapelle qui sans

aucun doute était dédiée à saint ELIGIUS, fut louée pour bénéfice, c’est à dire

une charge religieuse avec des revenus appropriés.

Comme il m’a été raconté de vive

voix, les ecclésiastiques (religieux) de Neuenburg auraient tenu l’office

religieux dans la chapelle.

Le Hammerstatthof avec tous ses

biens, fut donné en 1636 au collège d’Ensisheim, par l’empereur MAXIMILIEN II

et l’archiduc LEOPOLD, évêque de STRASBOURG, pour subvenir aux besoins de la

jeunesse étudiante de ce collège. Ce collège fut confié aux Jésuites en 1614.

MERKLEN écrit dans son « Histoire de la ville de Ensisheim » :

"l’Empereur MAXIMILIEN II et l’archiduc LEOPOLD, par considération

particulière pour les officiers de la Régence, et du grand nombre de nobles et

de familles de distinction, qui demeuraient à Ensisheim, procurèrent à ce

collège plusieurs bénéfices, qui devaient lui servir de dotation.

L’archiduchesse Claudia confirma authentiquement, en 1636, toutes ces

dotations, et en ajouta de nouvelles pour l’entretien de vingt-quatre

personnes : les lettres de confirmation, expédiées à ce sujet, furent enregistrées

à la Régence. Les biens qui y sont énumérés et dont le collège était en

possession jusqu’à sa suppression sont : « 1°…4° La ferme de Hammerstatt,

près de Rumersheim : cette localité incendiée et détruite par les guerres,

était un beau hameau, duquel dépendaient quatorze mille quarante ares de terres

labourables et autant d’ares en forêts et pâturages, sans compter les îles et

autres terres le long du Rhin »".

Quand en 1764 les collèges furent retirés aux Jésuites dans toute la France, les biens du collège de Ensisheim, par conséquent aussi Hammerstatt, furent transférés au collège de Colmar. Dans un livret de famille qui venait des parents de Johannes THUET, je trouvai un deuxième état des biens de Hammerstatt. Il a le titre : « Inventaire, des biens sur le ban de Hammerstatt :

|

D’abord, champs du Rhin |

191 |

|

25 |

|

|

Champs de la HART |

160 |

|

73 |

|

|

Total des champs |

351 |

Arpents |

98 |

Perches |

|

Prés du Rhin |

47 |

|

13 |

|

|

La ferme avec le jardin |

12 |

|

17 |

|

|

La HART (forêt) |

349 |

|

16 |

|

|

Le petit bois du Rhin |

17 |

|

66 |

|

|

Le total est |

778 |

Arpents |

20 |

Perches |

Extrait du plan que monsieur

BOTEN de Strasbourg a fait, retranscrit par moi, JOHANNES THUET MAYER l'ainé à

Hammerstatt –anno 1776 ans ».

Je fais

suivre plus bas, une esquisse du plan qui fut fait en 1762, et qui se trouve

aux archives de Colmar.

Tous ces biens furent perdus

pendant la (grande) Révolution. La ferme et la chapelle furent réduites en

cendres et anéanties. Les ruines et décombres furent utilisées partiellement

pour des constructions ordinaires. Ainsi peut-on voir aujourd’hui à Blodelsheim

une grange, dont les matériaux de construction émanent de Hammerstatt. Par

ailleurs peu de preuves témoignent de la splendeur passée. Sur les bornes

cadastrales des terrains des îles du Rhin, l’on trouve encore le signe des

Jésuites IHS. A part cela, rien d’autre n’a subsisté de Hammerstatt, mis à part

le nom même du territoire « Hammerstatterbann », sur lequel se trouve

la croix mentionnée plus haut.

Croquis des terres de la ferme de Hammerstatt

LA FAMILLE

THUET DE HAMMERSTATT

En l’an 1692 émigra de Suisse,

précisément du canton de BERNE, vers la pittoresque et riche Alsace, un certain

Hartmann THUET, qui s’installa dans la ferme et propriété citées plus haut. Il

avait à cette époque 26 ans, était célibataire, et reçu dans la même année

1692, le 25 août le saint sacrement du baptême. Le 29 juin 1699 , il se maria

avec Anna-Maria HELL, native de Hammerstatt, une fille de Peter HELL et

Anna-Maria GLASSER. De ce mariage émanèrent six enfants, à savoir :

Anna-Maria, née le 9 août 1700, dont on ne

sait rien de plus ;

Hartmann (° ?), qui se maria en 1736 avec

Franziska MEYER, et qui est sans aucun doute l’ancêtre de la famille bien

connue « Hartmann THUET » de Rumersheim;

Katharina, née le 10 mars 1705, laquelle

dut mourir enfant, car une fille suivante porta le même prénom ;

Johann Peter, né le 16 août 1706, qui se

maria en 1727 à Bantzenheim avec Katharina ONIMUS, et qui est l’ancêtre de la

famille locale assez ramifiée ;

Katharina, née le 9 février 1709, laquelle

mourut déjà le 27 février de la même année ;

Maria Magdalena, née le 17 janvier 1710, décédée

le 16 février 1712.

Le 24 mars 1713 mourut également

la mère Anna

Maria HELL, madame Hartmann THUET.

THUET (Hartmann) se maria en

deuxièmes noces, le 4 février 1717, avec Anna Maria LEHMANN de Bantzenheim. De cette

union sont issus trois fils, à savoir ;

Bartholomäus, qui mourut enfant le 2 mars

1718 ;

Johannes, né le 13 juin 1720. Ce dernier

se maria avec Maria Anna LANG de Hammerstatt, le 15 novembre 1745. Il est notre

ancêtre, dont la tombe surmontée d’une croix en pierre, est encore entretenue

dans le cimetière de Rumersheim ;

Joseph ( ° ?), qui se maria le 26 mai

1755 avec Anna

Maria RICHARD, veuve de Joseph GROTZINGER, laquelle décéda en 1763. Après le décès, Joseph se

maria avec Magdalena

LEIBY, qui mourut en 1785, lui même décédant en 1787. Il était connu sous le

sobriquet de « Grüner THUET », (THUET vert), sans doute parce qu’il

habitait dans la verdure, c’est à dire sur les îles du Rhin. Ses descendants

ont dû s’établir à Rumersheim.

L’aïeul Hartmann THUET, mourut le

10 février 1748 à l’âge approximatif de 82 ans. Sa deuxième épouse Anna Maria

LEHMANN, le suivit dans la mort le 10 mars 1752 à l’âge de 75 ans1.

La descendance.

Un coup d’œil sur l’arbre

généalogique qui accompagne ce travail, et qui me fut procuré par une experte

et habile main amie (monsieur le curé BEHRA de Heimersdorf), donne des

éclaircissements sur la large ramification de la famille citée plus haut.

L’arbre généalogique est établi rigoureusement selon les divers registres,

paroissiaux et civils, hormis les enquêtes et résultats de la ville de

Rumersheim qui souffrent de quelques manques pour cause de défaut de

documentation., mais qui sont complétés par des renseignements appropriés

transmis oralement. Nous voyons ainsi comment, la grande famille qui maintenant

s’est déployée dans toute la haute Alsace, mais particulièrement dans la région

de la Hart, à Ottmarsheim, Bantzenheim, Rumersheim et Blodelsheim, descendit du

vieux Hartmann THUET, soit à travers les deux fils des premiers mariages de Hartmann et de Peter, ou par

les deux fils des deuxièmes mariages de Johannes et Joseph. Les

THUET de Bantzenheim et les THUET-Hartmann de Rumersheim étaient issus du 1er

mariage, les autres THUET de Rumersheim et de Blodelsheim, Meienheim,

Ottmarsheim, sont des descendants du 2ème mariage. Lors de

l’évocation des quatre fils de Hartmann, Peter, Hartmann, Johannes, et Joseph, c’est

surtout Johannes qui a été mis en avant, car il était mon plus proche parent,

et sa descendance est très représentée dans la carrière religieuse.

Johannes était un fils de Hartmann THUET

et de Anna Maria

LEHMANN. Son épouse, Anna Maria LANG, était une fille de Peter LANG de

Hammerstatt. Je n’ai pas pu trouver le nom de sa mère. Le contrat de mariage de

ces époux est daté du 6 novembre 1745. Leur mariage eut lieu le 15 novembre 1745, et la

mort les sépara en 1786, par le décès du père. Leurs enfants sont tous nés à la

ferme de Hammerstatt, et sont les suivants :

1. Johannes THUET, né le 24 octobre 1746. Il se

maria d’abord avec Franziska HOFMANN, et après le décès de celle-ci, avec Magdalena RUDOLF, le 23 janvier 1769. Cette

Magdalena était une fille de Joseph RUDOLF de Baldersheim. La descendance de ce couple

THUET-RUDOLF est très nombreuse, se monte à environ 300 personnes, qui se sont

installées en différents lieux, et y sont encore, comme à Blodelsheim,

Battenheim, Meienheim et Urschenheim. Je connus personnellement un des fils de

ce couple, le « cousin Peter » aveugle. J’ai aussi beaucoup entendu parler

du « cousin

Hans », qui était également un fils de cette famille qui comptait cinq

fils et cinq filles. Deux des cinq fils allèrent à Blodelsheim, Franz-Joseph et Ignatius, un à

Meienheim, Elogius, duquel

descend la famille THUET de Urschenheim, deux restèrent à Rumersheim, ceux

cités plus haut, cousins Hans et Peter. Peter resta célibataire.

Johannes mari de Elisabeth GREDA, est

l’ancêtre fondateur de la famille à Battenheim, Fessenheim, et

Sainte-Croix-en-Plaine. Les cinq filles se marièrent à Blodelsheim :

Katharina (épouse SITTERLE Célestin) parents

de SITTERLE Clemens

Magdalena (épouse LINDER Blasius,

beaux-parents de la famille JUDAS, puis épouse HASSLER Dominique).

Franziska (épouse SITTERLE Amand).

Maria Anna (épouse FIMBEL Joseph).

Anna Maria (épouse GROTZINGER Johannes).

2. Franz Elogius THUET, né en 1758, se

maria avec Elisabeth

REIDINGER de Bantzenheim en février 1783. Il fut d’abord fermier au

Hammerstatterhof, puis s’installa à Rumersheim, où pendant la période de la

Révolution, il fut maire pour les affaires religieuses et des ordres. Mais pour

cela il fut beaucoup poursuivi. Les circonstances de sa mort furent tragiques.

Les agents de la Révolution se présentèrent jusque devant son lit de malade,

pour le traîner devant le tribunal révolutionnaire. Ce n’est qu’à cause de sa

grave maladie, dont les suites entraînèrent sa mort (20 mars 1796), qu’il

échappa à un sort terrible. Sa femme, Elisabeth REIDINGER, était une fille de Stephan REIDINGER, maire

de Banzenheim, et de Maria Anna SCHNEBELEN. Elle était née en 1750 et vécut jusqu’en 1830. Comme

parentés elle avait cinq frères et deux sœurs, à savoir :

Stephan (père de

madame VIRELL à Breisach, de madame SCHEUCH à Herlisheim, et grand-père de

madame WIESSNER de Briesach),

Johann

Michael,

Johann Georg

Sebastian, qui devint religieux,

Anton,

Maria Anna (madame

SEILER Michael à Banzenheim) et

Franziska (madame NICO

Joseph de Rixheim).

Madame Elogius THUET, fut remarquable par ses vertus, tant chrétiennes

que domestiques. Durant son long veuvage, elle éduqua ses enfants de façon

exemplaire. J’entendis souvent des louanges à son égard de la bouche de ma

tante. Elle avait quatre fils et deux filles.

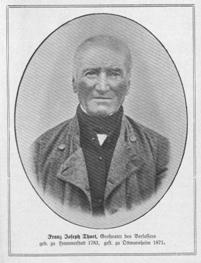

L’aîné

des fils, mon grand-père, s’appelait Franz-Joseph, naquit fin 1783 ou début

1784 à

Hammerstatt, et vécut jusqu’au 3 janvier 1871. Il se maria à

Ottmarsheim, avec

Elisabeth LUSSY, fille de Johannes LUSSY et Margaretha WELTER. Elle lui fit don de treize enfants, dont plusieurs

moururent en bas âge. Parmi les survivants trois entrèrent dans les ordres,

trois se marièrent, pendant que les autres restèrent célibataires. Le dernier

membre de cette famille, ma tante Maria Rosa THUET, décéda chez moi dans mon

presbytère de Bettendorf, le 19 juin 1903 à l’âge de 84 ans. Le couvent d’Ottmarsheim

n’est pas peu redevable de son existence et de sa pérennité, au caractère

bienveillant et charitable de ces deux époux très chrétiens, Fr. Joseph THUET

et Elisabeth LUSSY. D’eux descendent les familles THUET d’Ottmarsheim, Petit

Landau, et Blotzheim.

L’aîné

des fils, mon grand-père, s’appelait Franz-Joseph, naquit fin 1783 ou début

1784 à

Hammerstatt, et vécut jusqu’au 3 janvier 1871. Il se maria à

Ottmarsheim, avec

Elisabeth LUSSY, fille de Johannes LUSSY et Margaretha WELTER. Elle lui fit don de treize enfants, dont plusieurs

moururent en bas âge. Parmi les survivants trois entrèrent dans les ordres,

trois se marièrent, pendant que les autres restèrent célibataires. Le dernier

membre de cette famille, ma tante Maria Rosa THUET, décéda chez moi dans mon

presbytère de Bettendorf, le 19 juin 1903 à l’âge de 84 ans. Le couvent d’Ottmarsheim

n’est pas peu redevable de son existence et de sa pérennité, au caractère

bienveillant et charitable de ces deux époux très chrétiens, Fr. Joseph THUET

et Elisabeth LUSSY. D’eux descendent les familles THUET d’Ottmarsheim, Petit

Landau, et Blotzheim.

Le 2ème fils d’Elogius reçu le prénom de Stephan. Il naquit

en 1785, sans doute à Hammerstatt, se maria à Rumersheim le 6 février 1809 avec Rosa Katharina GROTZINGER, fille

de Johannes

GROTZINGER et Maria Anna HOFFMANN, et mourut à Rumersheim le 20 novembre 1845. Il

laissa derrière lui une famille nombreuse avec 8 filles et un fils Ferdinand qui vint

à Heiteren, et qui est l’ancêtre de la famille THUET de cet endroit là. Parmi

les filles, deux se marièrent à Neuenburg (Bade), à savoir Joséphine (madame MAIRE), et Eléonore (madame WEISS Aloys) ; deux

restèrent à Rumersheim, Marie Elisabeth (madame GROTZINGER Xaver, mère de feu le curé Xaver

GROTZINGER), et Justine (madame HUG Peter); une

vint à Fessenheim, Marie Antoinette (madame BADER) ; une autre à Altkirch, Luise (madame RIETSCH) ; deux

moururent célibataires à Rumersheim, Leogadie et Maria Rosa.

Le 3ème fils d’Elogius THUET et de Elisabeth REIDINGER, est Franz Johann Georg1, très

certainement également né à Hammerstatt en 1787. Celui-ci maria le 27 avril 1813 une Margaretha LANG

d’Ottmarsheim, fille de Konrad LANG et Margaretha WIESLER, habita alors à Rumersheim, ou il mourut le 1 décembre 1846.

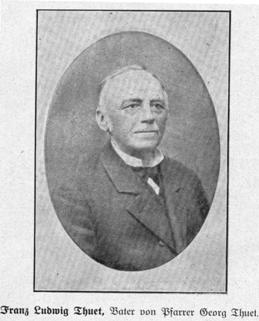

Il ne laissa après lui qu’un fils Franz Ludwig THUET (1814-1889), mari

de Katharina

FUCHS de Obersaasheim (1823-1896).

Johann Georg et son

fils Franz

Ludwig se distinguèrent par de magnifiques réalisations pour le

culte, qui eurent des conséquences sur leur descendance, puisque deux membres

choisirent d’entrer dans les ordres : Georg THUET, curé de Tagolsheim, et Joseph THUET,

P.Marinus,

trappiste à l’Oelenberg

; un autre Edmund, devint médecin, et les autres, Albert, Eugen, et deux

sœurs, conduisirent la maisonnée paternelle. La famille ne s’est pas développée

en dehors de Rumersheim.

![]()

Fr. Johann Georg était très

maladif, et de ce fait ne put effectuer de travail pénible. Ainsi il s’occupa

de travaux d’arts plus légers, dans lesquels il atteint un haut degré de

perfection. On peut encore admirer ses œuvres aujourd’hui grâce à plusieurs

objets domestiques conservés par la famille, et particulièrement le beau tronc

qui dans l’église de Rumersheim sert de support au cierge pascal. Avec cela Fr.

Johann Georg était doué pour amuser son entourage avec des blagues

spirituelles.

Ci-dessous le tronc cité et le détail du socle initiales TG, et l'année de fabrication 1838 sous la rosace supérieure.

Le 4ème enfant de la

famille THUET-REIDINGER était une fille, appelée Maria Anna, sans doute aussi née à

Hammerstatt en 1789. Elle

est morte célibataire à Rumersheim en 1874 où elle repose en profonde piété.

Xaver, le 5ème enfant et 4ème

fils, est né en 1792, à

Hammerstatt ou à Rumersheim, la question reste posée. Mais il vécut à

Rumersheim jusqu’en 1860. Depuis le 27 décembre 1821 il fut marié à Maria Anna, sa cousine, fille de Johannes THUET et Elisabeth GREDA. Ces

excellents époux chrétiens avaient trois fils et trois filles. Deux filles se

consacrèrent à la religion, l’une dans l’enseignement, l’autre au service des

malades. Un fils Eduard, devint

prêtre et mourut en étant curé d’Oltingue. Les deux autres fils se marièrent ;

l’un, Ludwig, à

Biesheim avec Anna Maria BUTZ (parents de Joseph, celui qui mourut en Afrique en

tant que père blanc) ; l’autre, Aloys, à Rumersheim avec Margaretha THUET, sa

cousine d’Ottmarsheim. La troisième fille, Elise, décéda célibataire à

Rumersheim.

Le 6ème et dernier

enfant de la famille THUET-REIDINGER naquit à Rumersheim en 1795, eut le

prénom de Maria

Rosa, et devint l’épouse de Johann-Baptist HEIMBURGER de

Fessenheim, fils de Franz Xaver HEIMBURGER et Theresia WALTER. Cette madame HEIMBURGER a dû vivre de façon très

vertueuse, et donner à ses quatre fils et deux filles une bonne éducation. Les

deux filles sont mortes célibataires à Fessenheim. Des quatre fils, l’aîné Xaver, alla à

Rouffach où il se maria avec Emilie CALLINET. Le 2ème, Franz Ludwig, resta à

Fessenheim et se maria avec Katharina BELLIKAM. Le 3ème, Johann-Baptist, se maria également à

Fessenheim avec Maria

Anna FIMBEL. Le 4ème, Joseph, partit à Oberenzen, où il prit

pour femme, Maria

Katharina RICH. Un fils de ces époux HEIMBURGER-RICH entra dans les ordres, devint

jésuite et œuvra comme missionnaire sur l’île de Ceylan.

Remarquable est le fait, que tous

les enfants mariés de la famille THUET-REIDINGER, comptent des prêtres dans

leur descendance. Sans doute une récompense pour la foi inébranlable d’Elogius

pendant les mauvais jours de la « grande » Révolution. Honneur au

souvenir de ce brave chrétien ! Son glorieux prénom fut perpétué dans la

famille ; sauf qu’on fit d'Elogi, Louis, d’où les nombreux Franz-Ludwig qui se

trouvent dans la famille.

3. Maria Anna THUET, une fille de Johannes THUET et

Maria Anna LANG, est certainement née à Hammerstatt le 27 janvier 1749. Elle se

maria avec Christopher

BICHELEN, instituteur à Eschenzweiller. Ce mariage a dû avoir lieu

en 1773 ou 1774. Dans

les registres paroissiaux de Eschenzweiller sont inscrits neuf enfants de ce

couple, à savoir : Maria Anna, née en 1775, morte en 1795 à Eschenzweiller ; Elogius ; Alexander, né en 1782 ; Anna Maria Ludmina, née en 1784 ; Benedikt Dominik

Salomon, morte en 1786 ; Franz Anton, né en 1788 ; Maria Theresia, née en 1789 ; Franziska, née en 1793, morte à

9 mois ; Franz

Anton mort le 8

juin 1794.

Un examen des registres

paroissiaux à Eschenzweiller a conduit aux renseignements suivants concernant

la famille. Le père, Joseph Christopher BICHELEN né à Eschenzweiller le 24 mars 1747, était

un fils de

Franz BICHELEN et de Eva BINDER. Il était instituteur et officier public à Eschenzweiller

jusqu’en

4. Franziska THUET, fille de Johannes THUET et Anna

Maria LANG. Une date exacte de sa naissance ne peut être donnée, à cause des

lacunes dans les vieux actes de baptêmes de Hammerstatt. Cependant, il est invraisemblable

qu’elle soit née en 1750. Elle s’est mariée le 5 mai 1780 avec Franz Joseph Rudolf, maire

de Blodelsheim. Les renseignements qui me furent fournis sur la famille Rudolf-Thuet divergent selon le cas.

D’après les dires il paraît que ces époux restèrent sans descendance, et que

Rudolf après le décès de Franziska contracta une deuxième union avec une

personne de Blodelsheim, laquelle resta aussi sans enfant. D’après une autre

information il se raconte que Franz Joseph RUDOLF et Franziska THUET ont laissé

un fils qui mourut en Russie en tant qu’officier de l’armée de Napoléon I. Ce

fils devait s’appeler Joseph, et avoir été un excellent soldat. Cette dernière

information a dû venir du cousin Peter.

5. Anna Maria THUET, fille de Johannes THUET et

Maria Anna LANG, est née à Hammerstatt le 9 février 1751. Elle se maria en 1784 avec Romanus LOETSCH, citoyen

d’Ensisheim. Le fils unique de ces époux, Johannes LOETSCH, maria à Ensisheim le 29 février 1808, Anna Maria FREY, fille

de Bernard FREY et Maria Anna BRAUN. De

cette union sont issus deux fils et trois filles, à savoir : Johann Georg, le

futur provincial des Frères de Marie, dont l’histoire suit plus bas ; Franz Xaver, qui

mourut sans enfant;

Maria Franziska et Maria Katharina (des jumelles), et Maria Anna. Toutes les trois filles

endossèrent l’habit religieux et entrèrent dans la congrégation des Sœur de

l’Ecole de Rappoltsweiler. Maria Franziska reçu le nom de Sr Fabienne

(1817-1868), Maria Katharina Sr Marcelline (1817-1894) et Maria Anna Sr Venceslas

(1826-1902). Avec elles toute la descendance de Anna Maria THUET s’est éteinte.

6. Katharina THUET, fille de Johannes THUET et

Maria Anna LANG. Née à Hammerstatt entre 1761 et 1765, Sebastian RIBER de

Meienheim la maria le 26 août 1788. Trois enfants sortirent de cette union : un fils, Franz Joseph RIBER, qui

mourut enfant, et deux filles, Maria Katharina et Maria Rosa. Maria Katharina, née le 14 novembre 1789, épousa

le 13 août

1813, Johannes RIBER. Leurs descendants vécurent à Meienheim. Maria Rosa, née le 15 février 1794, fut

ramenée à Ungersheim comme épouse par Georg MEYER, le 3 août 1813. Leur

fille Maria

Anna devint madame Joseph GANGOLF à Habsheim. Maria Rosa décéda déjà le 2 décembre 1817.

7. Franz Joseph THUET, le plus jeune enfant de

Johannes THUET et Maria Anna LANG, naquit à Hammerstatt en 1766. Il

entra dans les ordres et fut curé de Rumersheim. Il sera question de lui dans

un paragraphe plus loin.

Les détails et explications

présentés, et un coup d’œil sur l’arbre généalogique de la famille Johannes

THUET-LANG vont nous montrer la grande extension qu’a atteint toute la famille

THUET de Hammerstatt. En complément je voudrais encore évoquer certains points

généraux se rapportant à l’origine, aux traits de caractères, et à la religion de

la famille.

ORIGINE, CARACTERE, et RELIGION.

Sur l’origine du premier Hartmann

THUET de Hammerstatt aucun autre document n’existe que les quelques mots qui

sont inscrits dans le registre des mariages : « Ex ditione

Bernensi… » (du protectorat de Berne). Le protectorat de Berne s’étendait

à l’époque, en 1692, jusqu’aux cantons de l’Argovie y compris. Pour recueillir

de plus amples renseignements sur la patrie des ancêtres des THUET, par

l’aimable intermédiaire de Monsieur Cousin WANGER, directeur d’école à Sainte

Croix en Plaine, je me suis adressé à plusieurs localités de cette région de

Suisse, c’est à dire, à Sempach, Zofingen, Sengen, Oberensfelden, toutes des

localités pouvant entrer en ligne de compte, car la famille des THUET a dû y

être très représentée. Mais d’une façon ou d’une autre aucune réponse

satisfaisante n’a pu être fournie. Une chose est certaine concernant l’ancêtre

suisse de la famille, il vint de la région de Berne. D’ailleurs ceci est

confirmé par une ancienne tradition familiale. De tout temps il se disait que

la famille venait de Suisse, mais que la rumeur parlait non pas d'un, mais de

deux Suisses, d’ailleurs deux frères qui venaient de la région de Berne, dont

l’un alla habiter à Hammerstatt, l’autre à Ammerschweier. Il est difficile

d’admettre cette interprétation. Je crois plutôt qu’en la circonstance le

descendant THUET a contracté deux mariages. Dans ces conditions il y avait deux

sortes d’héritiers, que l’on transforma plus tard en deux familles différentes.

Malgré cela la difficulté subsiste et l’énigme de savoir si la famille THUET de

Ammerschweier est liée à celle de Hammerstatt est non résolue.

Les documents de la famille

THUET- Ammerschweier sont plus clairs et précis que ceux parcimonieux de

Hammerstatt. Mais ils n’offrent pas d’indications par lesquelles on pourrait à

l’origine fusionner les deux familles. D’après le registre des mariages,

Hartmann est venu de la région de Berne en 1692 pour s’établir à Hammerstatt.

Il avait à l’époque 26 ans. Douze années plus tard, en 1704, vint de Kirchbühl près de Sempach à Ammerschweier, un jeune

homme nommé Martin THUET. Celui-ci était un fils de Michael THUET et Dorothéa

WANDLER, et était citoyen de la

ville de Sempach. Avant qu’il quitta ce lieu, il vendit à son frère Joseph, sa

part de patrimoine paternelle et maternelle. C’est ce que disent les documents

conservés à Ammerschweier. Comme Hartmann à Hammerstatt, Martin fonda la

famille THUET de Ammerschweier. Etant donné que dans les vieux documents ou les

écrits familiaux il n’est pas question de relations amicales ni de rapports

familiaux entre ces ancêtres Hartmann et Martin, ou entre leur descendance, le

doute est justifié et de penser qu’ils

n’étaient pas frères mais seulement parents rapprochés. Il n’est pas peu

réjouissant pour moi de pouvoir souligner ici, que la famille

THUET-Ammerschweier compte également dans son giron d’excellents prêtres, et

que leur brave aïeul Martin, apporta avec lui un certificat « de jeune

homme, pieux, honnête, modeste, et honorable » de l’hôtel de ville de

Sempach.

Il y a encore une troisième

famille avec le nom de THUET, laquelle s’étend jusqu’au début du 17ème

siècle, et qui s’implanta notamment à Gundolsheim, Issenheim, et Ensisheim.

Il est frappant que notre ancêtre de Hammerstatt porte le

prénom de Hartmann comme surnom, ou nom de baptême. On pourrait presque penser

qu’il avait ce prénom parce que venant dans la région de la Hardt, soit d’abord

en se l’appropriant, soit en se le faisant attribuer après qu’il se soit

installer à Hammerstatt dans la Hardt. Ce serait d’autant plus vraisemblable,

si on veut prêter foi à la rumeur qui s’était rependue dans la famille, d’après

laquelle Hartmann aurait été protestant. De toute façon la région dont Hartmann

était originaire était en grande partie protestante ou calviniste. Mais comme

par ailleurs Hammerstatt dépendait du collège de jésuites de Ensisheim, on peut

admettre le fait, que le locataire protestant ait été converti à la foi

catholique par les efforts des hommes de l’ordre des jésuites d’Ensisheim, et

fut baptisé du nom de Hartmann. Hartmann est d’ailleurs le nom d’un Saint du 12ème

siècle qui mourut évêque de Brixen dans le Tyrol et dont la fête tombe le 23 décembre. Mais il ne s’agit dans ce dernier

cas que de suppositions et d'hypothèses, qui se perpétuent dans la famille,

mais qui jusqu’à aujourd’hui n’ont pas été confirmées par des documents.

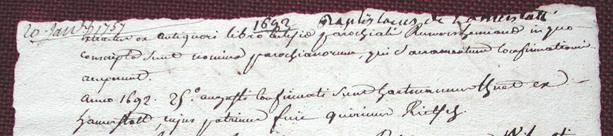

Sur un petit morceau de papier,

lequel est conservé par les archives de Strasbourg, qui n'est qu'un extrait

d’un ancien registre paroissial de Rumersheim, est écrit ce qui suit :

« Anno 1692, 25. Augusti, confirmati sut : Hartmann Thuet ex

Hammerstatt, cujus patrinus fuit Quirinus Rietsch. » c.q.v.d. :

« En l’An 1692, le 25 août, fut confirmé : Hartmann Thuet, dont le

parrain était Quirinus Rietsch ».

Que la confirmation de cet homme

dans sa 26 ème année était le résultat d'une conversion au catholicisme juste

auparavant reste à être prouvé. Il est toutefois à remarquer que les actes de

mariages aussi bien de Hartmann que de ses fils sont rédigés dans un sens

catholique. Celui de Hartmann, l'aîné, est très court : "le 29 juin 1699,

Hartmann THUET du territoire de Berne, à Hammerstatt depuis 1692, et Anna-Maria

HÖLL de Hammerstatt". Les actes de mariage de ses fils sont rédigés d'une

façon plus solennelle, ainsi celui de Johannes avec Anna-Maria LANG mentionne :

"Premièrement les futurs époux doivent et désirent conserver et maintenir

les saints sacrements qui leur ont été dispensés à l'occasion de leur mariage.

De même ils font la promesse de vivre chrétiennement et comme il est de coutume

dans la religion catholique de recevoir à la première occasion les saints

sacrements de la confirmation. De même dans le contrat de mariage de Joseph le

fils de Hartmann (1755) il est question " d'un usage catholique et

apostolique des saints sacrements de la bénédiction divine ". Paroles qui

témoignent des sentiments profonds d'esprit religieux et d'une foi profonde.

Sur la base de la mentalité des

fils j'adhérerais volontiers à l'idée que leur père Hartmann n'avait jamais été

protestant mais catholique. Peut-être a-t-il de ce fait quitté la Suisse

protestante pour éviter le danger d'apostasie (ndlr : reniement du catholicisme

au profit du protestantisme dans ce cas), pour trouver en Alsace catholique

plus de sécurité pour sa croyance. Il trouva effectivement cette sécurité à

Hammerstatt sous la protection des Jésuites. La famille THUET-Hammerstatt

remercia sans aucun doute ces honorables hommes de l'ordre, par sa fermeté et

sa fidélité en la foi catholique. De tout temps la foi et la religion furent de

précieux héritages entre les membres de cette famille. Que ceci veuille rester

ainsi est le vœux le plus fervent de l'auteur. C'est pour cette raison

essentiellement que je me suis donné la peine d'énumérer simplement les

prêtres, religieux, et missionnaires, qui ont émanés de la famille, et de

raconter brièvement leur vie et leur œuvre.

Mais auparavant quelques mots sur

le caractère de la famille THUET, qui depuis le Moyen-Age a joué un rôle

important, voire héroïque dans son pays d'origine.

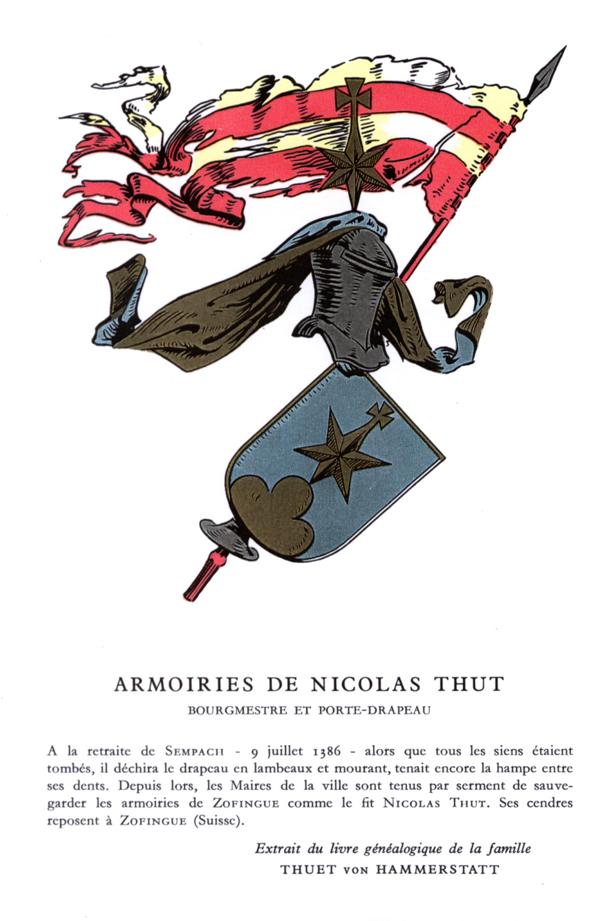

Le nom de THUET n'est pas inconnu

dans l'histoire de la Confédération Helvétique. Il est lié à un certain nombres

de faits héroïques lors des combats dans les temps anciens pour la libération

du peuple et sol suisse. Dès le début de la Confédération il est question de ce

nom. Ainsi durant la seconde moitié du 14ème siècle vivait à

Zofingen dans le canton d'Argovie, un certain Niklaus THUET (ndlr: THUT). Il

était maire de la ville et en cette qualité porte-drapeau de la bannière de

Zofingen lors de la bataille près de Sempach (9 juillet 1386). Blessé à mort

c'est avec ses dents qu'il la tint jusqu'à la fin. Depuis ce temps tous les

maires de Zofingen doivent faire le serment de défendre leur bannière, comme le

fit le brave maire Niklaus THUET. Dans la revue annuelle "Histoire ,

Langue et littérature en Alsace-Lorraine" 12ème siècle, page

46, édité par "la branche Histoire-Littérature du Club Vosgien", nous

lisons le poème suivant qui loue et chante le fait historique. Le titre dit :

Das Turnier 1383.

Traduction de M.Dr Kurt SIEGFRIED de Zofingen (année 1973).

Le tournoi

Vieux – Zofingue présente une

charmante image

Près de l'Aar sur le champ

couvert de fleurs.

Les chevaliers s'ébattent avec

lance et bouclier

Les chevaux fortement

protégés.

Pour la

fête du tournoi

La foule

se portait en masse,

De la Suisse, de l'Alsace et

de l'Allemagne,

Ainsi le veut le Sieur

LEOPOLD.

L'épouse du duc sur le balcon

élevé

Entourée de dames ravissantes

Prépare les couronnes dignes

De couronner le front du

vainqueur

Bien des

poitrines ici se soulèvent

Avec un

sentiment d'envie

Et quand-même une hésitation

excusable

D'oser lutter pour la

couronne.

Et à côté de la tente

couverte de rouge

Le bourgmestre monsieur THUET

Parmi les invités d'honneur

de Zofingue.

Son attention se pose

compréhensible

Avec un

sentiment de plaisir

Sur la

foule bariolée

Qui formée somptueusement et

vigoureusement

Se déploie devant les regards

admiratifs.

Et le duc fait signe: le jeu

commence

Avec l'appel retentissant des

fanfares

La lance vise comme but le

bouclier de l'adversaire

Et les couples courageux

s'élancent

Avec force

La lance

craque

Les bois éclatent

Et les chevaliers volent

parterre.

Un seul reste dans la selle

Quand tous les autres

trébuchent et tombent

DA PORTA, un seigneur

étranger du midi

Semble conserver la victoire

devant tous

Comme

chacun s'affaisse,

Le duc

LEOPOLD fait signe

A un vieux chevalier

d'assister

Celui-ci se prépare en hâte à

la lutte.

Le sieur GUTEROLF appelle

monsieur THUET et demande:

" Dites-moi ! comment

appelez-vous le vieux

Qui se risque à la lutte

inégale avec le Milanais?

Il ne remportera jamais la

victoire."

Monsieur

THUET répond:

"

Vous ne le connaissez pas!?

Il suffit de mentionner le

Maltais

Et tout le monde le

reconnaît.!"

Est-ce lui le petit enfant

abandonné

Qu'on a retiré jadis du Rhin?

Auquel les dieux de la chance

sont dévoués

Et les grands de la terre

acquis?

Qui par le

pouvoir de l'empereur

A été fait

baron

Qui a atteint la noblesse

suprême

En recevant comme épouse une

comtesse?

Le Maltais saute agilement à

cheval

Et se dresse dans les étriers

Ils baissent les lances pour

assurer le coup

Et saisissent les brides

pendantes

Et se

précipitent

Dans un

fracas impétueux.

Les chevaux trébuchent et

tombent

Ainsi l'étranger tombe à la

renverse parterre.

Et dans le champ s'élèvent

bruyamment

Les appels enthousiasmés de

la foule.

Accompagné par le duc notre

héros reçoit

Au bas des marches du trône

élevé

Le gage du

vainqueur

De la main

de la duchesse

Et les yeux bienheureux de

son épouse

Se plongent profondément dan

son âme.

Les amis du Milanais se

taisent fâchés

Seul Guterolf, chevalier de

Dornach,

Mis en colère au plus profond

de son âme

Crie au chevalier dans une

rage furieuse

"Prends

garde! Prends garde!

Cela

viendra du jour au lendemain

Et tu devras t'apercevoir

avec effroi

Si c'est prudent d'avoir confiance en la chance

La bataille de Sempach a eu lieu

entre l'Archiduc d'Autriche Léopold III et les confédérés de Suisse, ces

derniers remportant la victoire. Léopold y a perdu et la victoire et la vie,

mais également les Zofingois eurent à déplorer la mort de leur maire THUET,

lequel périt héroïquement dans la mêlée. A cette époque Zofingen devait marcher

aux côtés des Autrichiens. Cette mort héroïque fut chantée dans un autre poème

dont le cousin monsieur August Thuet, curé de Grenzingen m'a fait part.

Niklaus

Thuet.

Gen

Sempach zog für Östreichs Macht

Zofingens

Fähnlein in die Schlacht ;

Das

Fähnlein aber trug mit Mut

Voran

der Schultheiss Niklaus Thut.

Bald

war mit Schwert und Hellebard

Ihr

Harst um Leopold geschart ;

Bald

standen sie zum heissen Streit

Im

grünen Wiesengrund gereiht.

Bald

brachte aus der Waldes Nacht

Der

Feind die wilde Männerschlacht,

Bald

schien dem Adel, fest gekeilt,

Glorreich

schon gar der Sieg ereilt.

Da

kam der Eidgenossen Heil,

Struht

Winkelried, und brach den Keil.

Er

sprang in Östreichs Speerwald ein

Und

riss den Seinen Bahn darein.

Un d

wie ein Blitzschlag fuhr sogleich

Der

Tod in's Herz von Österreich.

Und

Eich' auf Eiche schlug er hin,

Kein

Schild, kein Panzer hemmte ihn.

Und

selbst der Herzog hochgemut

Dank

sterbend in sein junges Blut.

Doch

in des Kampfes höchster Glut

Stand

immer noch der Schulyheiss Thut.

Er

stand als wie ein Riesenturm

Und

hielt sein Fähnlein fest im Sturm;

Und

um ihn, trotzend der Gefahr,

Stritt

hüngleich seine treue Schar.

Doch

alles schwebt zuletzt und fällt;

Er

steht von allen losgeschält.

Da

trifft der grimme Tod auch ihn;

Er

stöhnt und stürtzt auf Fähnlein hin.

Und

röchelnd reisst er's noch vom Schaft,

So

retten es der Bürgerschaf.

Tags

drauf da zieht man klagend aus,

Holt

seine Toten still nach Haus.

Man

fand die ganze treue Schar

Gefällt,

wo sie gestanden war.

Der

Schultheiss lag im Blut gesumpft,

Das

Schwert bis an die Faust gestumpft;

Und

in der Linken hielt mit Kraft

Gefäustet

er des Banners Schaft.

Allein

das Banner misste man

Und

fand dafür sein Blut daran.

So

werden sie nach Haus geführt

Und

schlicht mit Kranz und Kreuz geziert.

Man

trägt bei Sang und Klockenklang

Die

Mann für Mann die Stadt entlang.

Man

stellt sie all'ins Totenhaus

Zu

öffentlichen Ehren aus;

Und

klagend widerhallt's im Thor,

Dass

Haupt und Banner man verlor.

Drauf

hielt der Weibel treu die Nacht

Bei

seinem Schultheiss Leichenwacht.

Der

schlief auf seiner Totenbahr,

So

schön im grauen Bart und Haar.

Er

sah den Herren weinend an,

Vom

dem er einst so fiel empfahn.

Er

strich den Bart ihm und den Mund,

Auf

dass er ihn noch küssen kunnt!

Da

nahm er, siehe! Wunderbar

Im

blassen Mund ein Tüchlein wahr.

Er

fasst es an, er zieht's hervor,

Er

schaut es an, er hält's empor.

Er

ruft, als er das Wappen sah:

"Glück

auf, das Banner ist noch da ! "

Gesungen

ward's in Spruch und Reim:

"Der

Schultheiss bracht's im Munde heim."

Sogleich

vernahm von Tor zu Tor

Die

frohe Runde jedes Ohr;

Und

stauned lief die Stadt herbei

Und

pries des Bannerherren Treu.

Und

noch erzählt sich's jung und alt

Dass

jeder treu des Amtes walt;

Und

ob er hoch, ob niedrig steh',

Wie

Niklaus Thut zum Fähnlein seh'.

Statue de Niklaus THUT sur la place centrale de

ZOFINGEN.

Il semble que la bravoure et le

courage de ce valeureux combattant Niklaus Thuet se soient en grande partie

transmis à sa descendance. Notamment les anciens de la Famille Thuet, nos

ancêtres, étaient tous plus ou moins enclin à la bagarre et étaient de

courageux combattants. Rien que le fait de s'expatrier, quitter sa Suisse

natale pour venir comme locataire s'installer dans une ferme isolée à proximité

de la grande et inhospitalière forêt de la Hardt, et des vertes îles du Rhin

prouve un esprit d'entreprise peu commun. De leur esprit de liberté et

d'indépendance émane un penchant pour les jeux, et leur passion pour la chasse,

la pêche et autres. Plusieurs d'entre eux y eurent une grande habileté et

devinrent des chasseurs émérites.

Un membre de la famille, Ludwig

Thuet de Biesheim, prit part au siège de Breisach en 1870 à la tête d'une

section de la garde nationale des troupes régulières allemandes. Au cours d'un

combat il fut grièvement blessé, et mourut des suites de ses blessures. Un autre

Thuet de Meienheim, Anton Thuet, fut tué en

1831 par un coup de sabot d'un cheval sauvage qu'il essayait de mater.

Mais cette intrépidité ne les empêchait pas de bien soigner leurs champs.

Au début du livre j'ai déjà

présenté l'étendue des biens qui appartenaient à la ferme de Hammerstatt. En

prenant ensemble en bail ces propriétés rurales et immobilières, ils les

gérèrent tellement bien qu'ils purent acquérir à côté, des propriétés

personnelles qu'ils firent fructifier. Aussi en peu de temps il arriva que

Johannes le fils du vieux Hartmann n'était pas seulement fermier locataire de

Hammerstatt, mais devint également citoyen et propriétaire de Rümersheim. A la

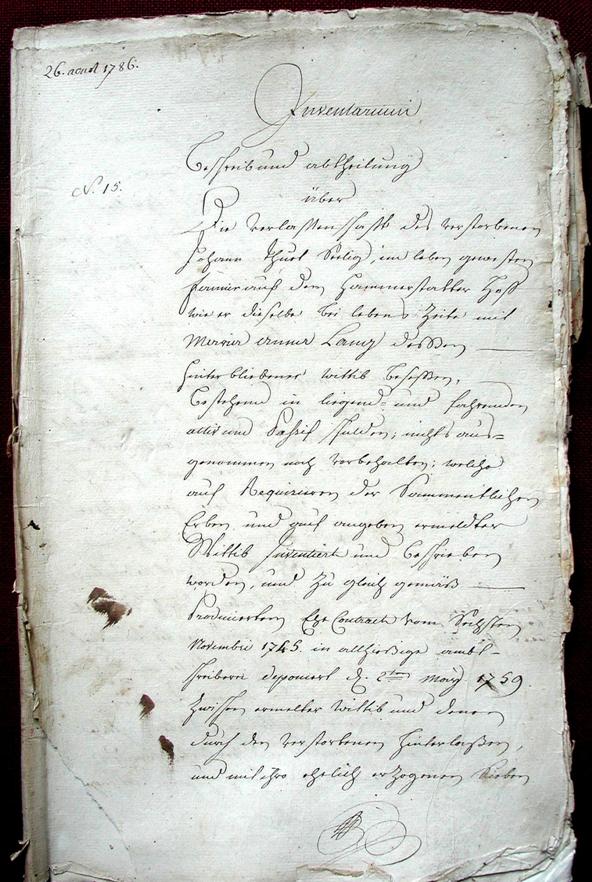

mort de ce Johannes qui survint en 1786, époux de M.Anna Lang, il fut dressé un

inventaire des tous ses biens et avoirs en vu du partage entre ses sept enfants

cités plus haut.

De cet inventaire, que j'avais à

disposition (ndlr:voir page suivante), il ressort que Johannes et M.Anna Lang

avaient deux exploitations agricoles séparées, l'une en tant que locataire à

Hammerstatt, l'autre en tant que propriétaire à Rümersheim.

La propriété de Rümersheim se composait d'une

maison d'habitation avec ferme, étables, grange, prés et jardin potager. C'est

sans aucun doute la ferme où récemment en 1910 est décédé Alois Thuet. La

vieille maison est maintenant remplacée par une nouvelle, qui certes est belle,

mais n'égale pas en robustesse l'ancienne. Enfant, j'ai toujours admiré les

murs monumentaux de la vieille maison, qui avaient au moins une épaisseur de un

mètre. A cette maison et ferme étaient liés une location de 28 arpents de

champs qui rapportaient en loyer à l'église de Rümersheim trois viertel (ndlr :

1 viertel = 6 boisseaux = ~78litres ) et trois sesters de seigle et autant

d'orge. Appartenaient également à la maison 2 arpents communaux, au total donc

30 arpents en location. Cette demeure fut transmise à titre personnel par les

époux Johannes Thuet-Lang à leur fils Elogius Thuet-Riedinger par contrat de

mariage du 4 février 1783, moyennant une somme complémentaire de 3300

(tournois) francs payable en 4 annuités successives.

Inventaire

des biens de Johannes et Maria

Anna LANG.

A part ces, maison d'habitation,

ferme, étables, et jardins, Johannes Thuet et Maria Anna Lang avaient encore 61

arpents de champs, qui furent évalués à 8791 Francs lors du partage.

Après le décès du père Johannes

(1786) un inventaire fut dressé entre Hammerstatt et Rümersheim, concernant le

bétail: 8 chevaux, 27 bœufs, 84 moutons, 33 porcs, 2, chèvres, 28 oies, 36

poules, 32 ruchers; en aliments: 10 Mass de miel, 100kg de lard,

Mais dieu leur fit un cadeau encore plus

riche. Il préserva dans le milieu familiale un profond esprit religieux qui en

inspira les pensées et les aspirations. Cet esprit se transmit comme précieux

héritage et joyau aux descendants, parmi lesquels maints se consacrèrent à la

vocation religieuse. Fasse que ces énumérations et courtes esquisses de vies

des appelés au service de dieu servent à mes lecteurs à leur édification et

peut-être d'exemple à imiter.

Eglise et

presbytère de BETTENDORF